親知らずを放置するとどうなる?リスクや他の歯への影響を解説

親知らずは放置することで、虫歯や歯並びの悪化、炎症の進行など、思わぬトラブルが起きる可能性があります。

特に見えにくい位置にある親知らずは、知らないうちに周囲の歯や骨に影響を与えていることも少なくありません。

本記事では、親知らずを放置することで起こり得るリスクや、放置しても大丈夫なケース、受診のタイミングなどをわかりやすく解説します。

親知らずを放置するとどうなる?基本的なリスクを解説

親知らずを放置すると、虫歯や歯並びの悪化、顎の炎症など、さまざまなリスクが生じる可能性があります。

歯の一番奥に生えるため歯ブラシが届きにくく、虫歯や歯周病になりやすいです。

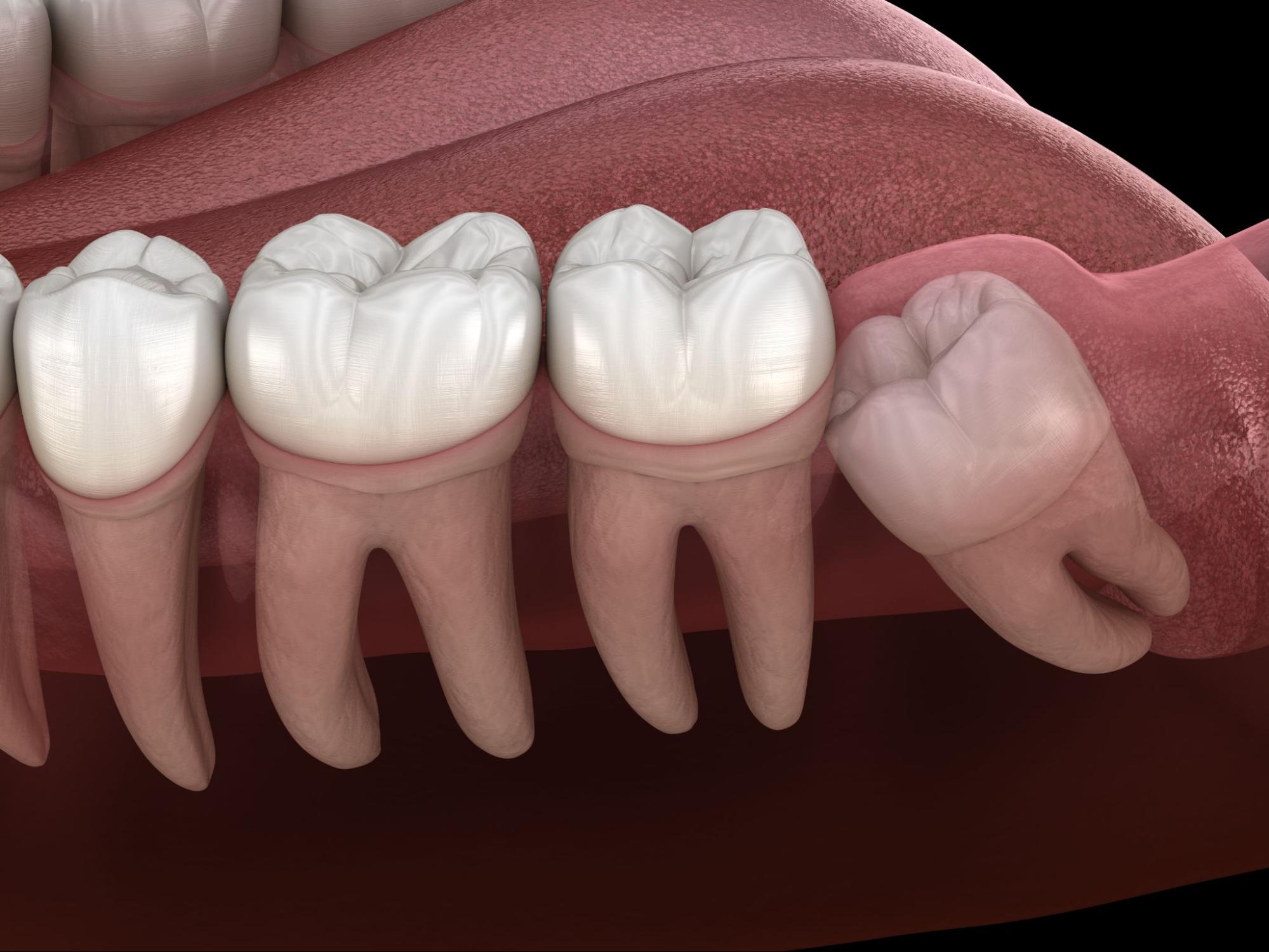

また、横向きや斜めに生えている場合は、隣の歯を押して歯列を乱すこともあります。

放置することで膿や痛み、顔の腫れなどを引き起こす可能性もあるため、注意が必要です。

自覚症状がなくても、歯科医院で状態を確認しておく必要があります。

痛くなくても放置は危険?見逃されやすい症状

痛みがないからといって、親知らずに問題がないとは限りません。

親知らずは目視で確認しにくい位置にあり、炎症や虫歯が進行していても気づきにくいことがあります。

違和感や軽い圧迫感、口臭の悪化といった初期症状は見逃されやすく、放置することで悪化するケースもあります。

定期的な歯科検診でレントゲンを撮り、早期に異変を見つけることが重要です。

親知らずの放置による主なリスク

以下の表では、親知らずを放置した場合に起こり得る主なリスクとその内容をまとめています。

| リスク | 内容 | 放置による影響 |

|---|---|---|

| 虫歯の進行 | 歯磨きが届きにくく虫歯になりやすい | 放置で手前の歯まで虫歯が進行し、抜歯が必要になることも |

| 歯並びの悪化 | 横向きや斜めに生えた親知らずが隣の歯を押す | 噛み合わせが乱れ、矯正のやり直しが必要になる可能性あり |

| 顎の痛み・腫れ | 炎症や感染が広がることで顎の痛みや腫れが起こる | 食事や会話に支障をきたす、生活の質が低下する |

| 歯茎・神経の炎症 | 歯根の周辺で炎症が広がることがある | 痛みやしびれ、神経損傷のリスクが高まる |

| 嚢胞や腫瘍の形成 | 親知らずの周辺に嚢胞ができるケースがある | 放置で骨を侵食し、手術が必要になる可能性もある |

| 稀に起こる重篤な症状 | 炎症が全身に及ぶと、頭痛・喉の腫れ・最悪の場合は敗血症などに至る | 非常に稀だが、放置が命に関わる結果になる可能性も否定できない |

これらのリスクがあるため、親知らずの放置には注意が必要です。

親知らずの放置が引き起こす歯列や他の歯への影響

親知らずを放置することで、周囲の健康な歯や歯列全体にも悪影響を及ぼす可能性があります。

特に、横向きや斜めに生えた親知らずが、隣接する歯を押すことで歯並びが乱れたり、隣の歯が虫歯や歯周病になったりすることがあります。

こうした連鎖的なトラブルは、複数の歯を失うリスクにつながることもあるため、早期の判断が大切です。

横向き・斜めに生えた親知らずの圧迫による歯並びの乱れ

親知らずが真横や斜めに生えてくると、隣の歯を押し出すように力が加わります。

この力によって、歯列が徐々に乱れていき、噛み合わせにも悪影響が出ることがあります。

特に、過去に歯列矯正を行った方は、せっかく整えた歯並びが再び乱れてしまう可能性もあるため注意が必要です。

少しでも違和感を覚えたら、早めに歯科医院で診てもらいましょう。

隣接歯の虫歯や歯周病リスクの増加

親知らずは奥にあるため歯磨きがしにくく、汚れや細菌が溜まりやすい部位です。

そのため、親知らずそのものだけでなく、隣の第二大臼歯にも悪影響を与えることがあります。

実際に、親知らずが原因で隣の歯に虫歯や歯周病が発生し、最悪の場合は両方を抜歯するケースもあります。

大切な歯を守るためにも、親知らずの状態を把握しておくことが重要です。

嚢胞や骨への影響が出る

親知らずを長期間放置していると、歯の周囲に歯根嚢胞と呼ばれる袋状の病変ができることがあります。

この嚢胞は徐々に大きくなり、周囲の骨を溶かしたり、神経を圧迫したりする恐れがあります。

さらに、稀に腫瘍化するケースも報告されており、気づかないうちに深刻な状況になっていることもあるため注意が必要です。

レントゲン検査でしか発見できないため、定期的なチェックが欠かせません。

虫歯になった親知らずを放置するとどうなる?

親知らずは位置的に歯ブラシが届きにくく、虫歯になりやすい歯です。

さらに、虫歯ができても見えづらいため、発見が遅れがちです。

放置すると虫歯が進行して歯が崩壊したり、神経や顎の骨にまで感染が広がったりする可能性もあります。

親知らずの虫歯は治療が難しい場合が多く、抜歯になるケースも少なくありません。

痛みがない虫歯の落とし穴

親知らずの虫歯は、痛みを感じないまま進行することがあります。

神経がすでに死んでいたり、炎症が深い位置で起きていたりする場合、痛みがないまま歯が崩れていくことも珍しくありません。

「痛くない=虫歯ではない」と判断してしまうと、気づいたときには手遅れになっている危険性があります。

放置で親知らずがボロボロになる

虫歯を放置した親知らずは、やがて大きく崩壊して「ボロボロの状態」になります。

この状態になると、歯を残すことは難しくなり、ほとんどの場合は抜歯が必要です。

さらに、虫歯が隣の歯にまで広がっていることも多く、健康な歯を巻き添えにしてしまうケースもあります。

自覚症状がないまま進行するリスクを軽視せず、定期検診を受けるようにしましょう。

虫歯菌が神経に感染する

虫歯が進行すると、歯の内部にある神経にまで細菌が侵入し、感染が広がります。

この状態になると激しい痛みや腫れを伴い、顔が腫れたり発熱を起こしたりすることもあります。

神経に達した虫歯は治療が難しく、親知らずの場合は特に抜歯が選択されやすいです。

悪化させる前に早めに対処すれば、治療の選択肢が広がります。

親知らずを放置しても大丈夫なケースはある?

すべての親知らずが必ずしも抜歯すべきとは限りません。

生え方や口腔内の状態によっては、放置しても問題がないケースもあります。

ただし、それは自己判断ではなく、歯科医師による診断とレントゲン検査によって「放置しても大丈夫」と確認された場合に限られます。

放置しても問題ない条件について、以下で詳しく見ていきましょう。

生え方が正常で、症状が出ていないケース

上下の親知らずがまっすぐ正しく生えていて、他の歯としっかり咬み合っている場合は、無理に抜歯をしなくても問題ないことがあります。

また、炎症や虫歯などのトラブルが起きていなければ、様子を見るという選択肢も取れます。

ただし、まっすぐ生えていても磨きにくい場合は、将来的に虫歯になるリスクもあるため、注意が必要です。

定期検診で管理されている場合

歯科医院で定期的にレントゲン撮影を行い、親知らずの状態が安定していることを確認していれば、抜歯せず経過観察を続けることも可能です。

半年~1年に一度の検診を受けることで、異変が起きても早期に対処できます。

このように「放置」ではなく「管理された経過観察」であることがポイントです。

歯科医師の判断を仰ぐべき理由

親知らずを抜くべきか、残しておくべきかは、専門的な判断を必要とする医療行為です。

目に見える部分だけでは判断できず、レントゲンやCTによる詳細な診断が必要です。

インターネットの情報や他人の体験談ではなく、自分の口の中の状態に合った判断をしてくれる歯科医師の診断を最優先にすべきです。

親知らずを放置すべきでないタイミング・症状

親知らずを放置してよいか迷っている人は少なくありませんが、以下のような症状が出ている場合は、すぐに歯科医院を受診するべきです。

痛みがなくても、すでに炎症や感染が始まっているサインかもしれません。

「なんとなく気になる」「ちょっと変かも」と感じた時点で診てもらうことで、大きなトラブルを未然に防ぐことにつながります。

顔が腫れる・顎が痛むなどの異変があるとき

親知らずが原因で顔が腫れたり、顎の奥に鋭い痛みや重だるさを感じる場合は、炎症や感染が広がっている可能性があります。

こうした症状は、歯茎の奥や骨にまで影響が及んでいることを示すサインです。

放置すると開口障害や発熱を伴うこともあるため、早急に歯科を受診する必要があります。

歯茎から膿が出る、口臭がきついと感じたとき

歯茎を押したときに膿が出たり、いつもより口臭が気になると感じたら、すでに感染が進行している状態です。

口臭は自覚しにくい症状ですが、家族や周囲の人から指摘された場合は特に注意が必要です。

炎症が悪化する前に、原因を突き止めて早めの処置を行うことが大切です。

食事がとれない、開口障害があるとき

親知らずの炎症が強くなると、口を開けるのがつらくなったり、噛むたびに痛みが出て食事ができなくなることがあります。

これを開口障害と呼び、重度の場合は日常生活に大きな支障をきたします。

こうした症状が出た場合は、急を要する状態と判断し、すぐに歯科医師へ相談しましょう。

まとめ

親知らずを放置することには、多くのリスクが伴います。

虫歯や歯並びの悪化、隣接歯への影響、嚢胞の形成など、症状が表れてからでは遅いケースもあります。

特に、「痛くないから大丈夫」と思い込んで放置することが、後悔につながることが少なくありません。

早期に歯科医院でレントゲン検査を受け、抜歯が必要かどうかを医師に判断してもらうことが、将来的なトラブル回避につながります。

平山歯科医院では、丁寧なヒアリングや診察から、患者様一人ひとりに合わせた治療を行っています。

親知らずの状態や患者さんの希望によって、合っている治療法を提案いたしますので、気軽にご相談ください。