親知らずは横向きでも抜かない?放置するリスクを解説

横向きに生えた親知らず、「このまま抜かなくても大丈夫かな?」と不安に感じたことはありませんか?

痛みがないから放置している方もいれば、抜歯が怖くて様子見を続けている方も多いでしょう。

しかし、見えないところで静かにトラブルが進行していることもあるため、自己判断には注意が必要です。

この記事では、横向きの親知らずを抜かない選択が可能なケースや、抜かずに放置した場合のリスクを解説します。

横向きの親知らずを抜かないとどうなる?

横向きの親知らずを抜かずに放置すると、見た目には問題がないように見えても、じわじわと口腔内に悪影響を与えるケースがあります。

痛みや腫れが現れてからでは遅く、すでに他の歯や顎に被害が及んでいることも少なくありません。

以下では、抜かずに様子を見た場合に起こりやすいトラブルについて具体的に解説します。

隣の歯への圧迫や虫歯リスク

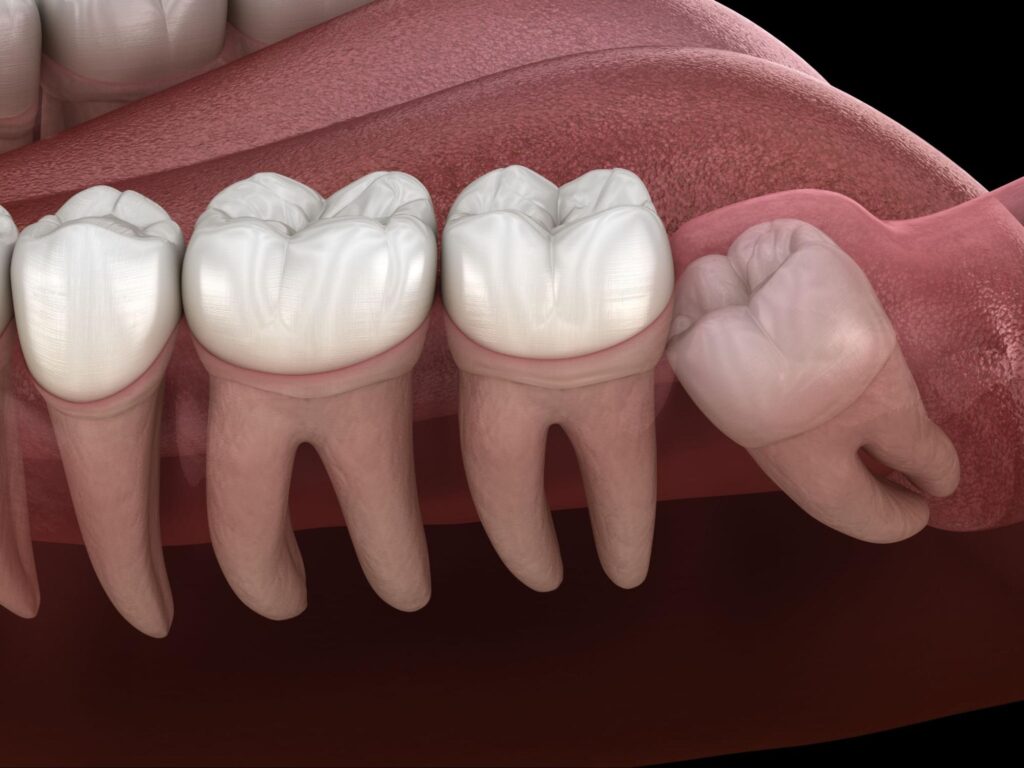

横向きの親知らずは、隣の第二大臼歯(手前の奥歯)に強く押し付けられるように生えていることが多く、その圧力により歯根が傷んだり、歯列が乱れる原因になります。

また、親知らずと第二大臼歯の間は歯ブラシが届きにくく、食べかすやプラークがたまりやすい環境になります。

この状態が続くと、虫歯や歯周病のリスクが高まりやすいです。

特に問題なのは、手前の健康な歯が犠牲になってしまうことで、将来的にブリッジやインプラントなどの高額な治療が必要になる可能性もあります。

歯茎の腫れ・炎症(智歯周囲炎)の可能性

横向きの親知らずは、歯茎に部分的に埋もれていることが多く、そこに細菌が繁殖すると智歯周囲炎(ちししゅういえん)という炎症を引き起こします。

この症状は、歯茎の腫れや痛み、口が開きにくくなる、飲み込むと痛いなどの不快な症状を伴います。

市販の痛み止めや抗菌薬で一時的に症状を抑えられますが、根本的な解決にはなりません。

炎症を繰り返すことで顎骨にまで影響が出る場合もあるため、軽く見ないことが大切です。

顎や顔全体への悪影響の懸念

親知らずの炎症が口腔内にとどまらず、顎の骨や顔の筋肉、さらには喉・首周辺のリンパにまで波及することがあります。

特に蜂窩織炎(ほうかしきえん)という細菌感染症は、顔の片側が大きく腫れ、発熱や倦怠感、時には呼吸困難を伴うほど重症化することがあります。

このような状態になると、点滴や入院治療が必要になり、日常生活に支障が出やすいです。

見た目や初期症状だけでは分からない深刻な問題が潜んでいることを理解し、「今は大丈夫だから」と放置することのリスクを改めて意識することが重要です。

完全に埋まっている横向き親知らずは放置してもいい?

「完全に歯ぐきや骨の中に埋まっていて、痛みも出ていないから大丈夫」と思ってしまいがちですが、これは大きな誤解です。

見えない場所にあるからこそ、気づかないうちにトラブルが進行しているケースもあります。

以下では、完全埋没している親知らずの放置リスクや、医師による経過観察の重要性について解説します。

「完全埋没」=安全とは限らない理由

完全に埋まっている親知らずは、見た目にはわからないため安心してしまいがちですが、実際にはリスクをはらんでいることがあります。

代表的なのが歯根嚢胞(しこんのうほう)と呼ばれる袋状の病変です。

これは親知らずの周囲に発生し、顎の骨を溶かしたり、他の歯に悪影響を与えることがあります。

また、周囲にある神経や血管との距離が近い場合、将来的に痛みやしびれの原因になることもあります。

完全に歯が埋まっているから無害ではないと覚えておきましょう。

レントゲン・CTで経過観察する重要性

埋没した親知らずは肉眼では確認できないため、歯科医院での定期的なレントゲンやCT検査が欠かせません。

画像診断によって、嚢胞の有無、隣接する歯への影響、神経との位置関係などをチェックできます。

特に初診時や症状がないときも、年に1回程度の撮影が推奨されることがあります。

放置する選択をした場合でも、何も起きていない状態を確認し続けることが必要です。

その上で変化があれば早期に対応できるよう、継続的なチェック体制を整えておくことが大切です。

抜かないと決めた後に注意すべき症状とは

仮に抜かない判断をした場合でも、日々のセルフチェックと異変への早期対応が重要です。

注意すべき症状には、歯ぐきの腫れや違和感、口臭の悪化、顎のこわばり、口が開けにくいといった軽微なものまで含まれます。

こうした変化は、炎症や嚢胞形成の初期サインである可能性があるため、見逃してはいけません。

「今までは大丈夫だった」ではなく、「これからも大丈夫か」を意識して、自分の状態に常に目を向けることが大切です。

違和感があればすぐに歯科医院を受診する姿勢を持ちましょう。

横向きの親知らずを抜かないという選択をする前に知りたいこと

「できれば抜きたくない」「痛くないから今は様子見でいいかも」と感じている方も多いはずです。

しかし、抜かないという選択には、慎重な判断が必要です。

ここでは、抜歯を避けたいと思ったときに確認しておくべきポイントや、事前に知っておくべきリスクについて解説します。

痛みがないから安全とは限らない理由

「痛くないから大丈夫」と思ってしまうのは自然な反応ですが、それが必ずしも安全を意味するわけではありません。

横向きの親知らずは、痛みや腫れといった症状がなくても、静かに隣の歯を圧迫していたり、歯茎の奥で炎症が進行していたりする可能性があります。

さらに、痛みが出たときにはすでに悪化していることも少なくありません。

症状の有無だけで判断するのではなく、歯科医師の診断や画像検査による裏付けがあってはじめて安全と言えます。

抜歯リスクを考える

抜歯のタイミングは、年齢や体調、既往歴などによって最適な判断が変わります。

若いうちは骨が柔らかく回復も早いため、抜歯によるダメージが比較的小さくて済む傾向があります。

一方、40代以降になると骨が硬くなり、治癒に時間がかかったり合併症リスクが高くなりやすいです。

また、糖尿病や高血圧などの全身疾患がある場合は、治療前に慎重な検討が必要になります。

将来的な体調変化も見据えて、医師とじっくり相談することが重要です。

親知らずを抜かない判断は歯科医院でどう相談すべき?

「親知らずを抜かずに済ませたいけど、本当にこのままで大丈夫なのか不安」という気持ちは、多くの人が抱えている悩みです。

そんなときは、歯科医院で適切に相談することで、自分にとって最適な判断材料を得られます。

以下では、歯科医院での相談時に伝えるべきポイントや、セカンドオピニオンの活用方法について解説します。

相談時に伝えるべき症状と不安

歯科医院で親知らずについて相談する際は、「何に困っているか」「どんなことが不安か」を具体的に伝えることが大切です。

たとえば、痛みの有無・頻度、過去の腫れや炎症の経験、抜歯への不安感など、自覚している情報をすべて伝えましょう。

また、「できれば抜きたくない」という希望も率直に話して構いません。

医師とのコミュニケーションをスムーズに進めることで、診断やアドバイスの質が高まり、より納得のいく判断につながります。

セカンドオピニオンを検討する場合のポイント

「抜いた方がいい」と言われたものの納得がいかない場合は、セカンドオピニオンを活用するのも有効です。

歯科医師によって方針や判断が分かれることは珍しくなく、複数の意見を聞くことで自分に合った選択が見えてくることもあります。

セカンドオピニオンを受ける際は、レントゲン画像などを持参し、現在の状況を正確に伝えましょう。

「失礼になるのでは?」と心配される方もいますが、医療現場では一般的な行為であり、自分の健康を守る大切な手段です。

説明がわかりやすい歯科医院の選び方

親知らずのような判断が難しいケースでは、丁寧でわかりやすい説明をしてくれる歯科医院を選ぶことが大切です。

説明がわかりやすい医院には、以下のような特徴があります。

- 画像(レントゲン・CT)を用いて視覚的に説明してくれる

- メリット・デメリットの両面をきちんと話す

- 患者の意見や希望を尊重する

初診時の対応や雰囲気、質問に対する答え方からも信頼できる医院かどうかを判断できます。

自分が安心して相談できる歯科医院を選びましょう。

親知らずの抜歯を避けたい人のためのセルフケアと予防策

親知らずを抜かずに済ませたいと考える方にとって、日々のセルフケアや体調管理は欠かせない要素です。

特に横向きに生えている親知らずは、歯ブラシが届きにくく、炎症のリスクが高いため、意識的な予防が必要です。

以下では、抜かずに長く付き合っていくために実践したいセルフケアや体調管理の方法について解説します。

炎症を防ぐための口腔ケア

親知らずの周囲はブラシが届きにくいため、通常の歯みがきだけでは不十分なことがあります。

そのため、ワンタフトブラシやデンタルフロスを活用し、親知らずのまわりの汚れをしっかり落とす工夫が重要です。

また、洗口液(デンタルリンス)を使うことで、口腔内全体の殺菌や炎症予防に役立ちます。

寝る前や食後のケアを習慣化することで、トラブルの芽を早期に摘むことができるでしょう。

ケアを怠らず、継続的に清潔な状態を保つことが最大の予防になります。

食事・睡眠など免疫維持の重要性

親知らずの炎症を抑えるためには、口腔内だけでなく全身の免疫力を高めることも大切です。

栄養バランスのとれた食事、十分な睡眠、ストレスの少ない生活は、炎症や感染症の予防につながります。

特に、ビタミンCやタンパク質を含む食品は、粘膜の修復や免疫維持に効果的とされています。

また、口腔内のトラブルは疲れや睡眠不足がきっかけで悪化することもあるため、日々の体調管理が予防策として重要です。

症状の変化に気づくためのセルフチェック

親知らずを抜かないという選択をした場合、自身で小さな異変に気づくことが非常に重要になります。

以下のような症状があれば、早めに歯科医院を受診することが目安となります。

- 歯ぐきの腫れや痛み

- 口臭や不快な味の増加

- 口が開きにくい

- 噛んだときの違和感

これらの変化は、親知らず周辺で炎症が進んでいるサインかもしれません。

「少しおかしいかも」と思った段階で行動することが、重症化の予防につながります。

まとめ

横向きの親知らずは、すべてのケースで抜歯が必要というわけではありませんが、抜かないという判断は慎重に考えることが必要です。

痛みがないからといって安心せず、将来的なリスクや自分の体調、年齢を踏まえて判断することが大切です。

また、抜かない選択をした場合でも、歯科医院での定期的なチェックとセルフケアを徹底することで、トラブルを未然に防ぐことにつながります。

平山歯科医院では、親知らずの状態を丁寧に診察し、患者様の希望と歯の状態に対して適切な治療法を提案しています。

親知らずを抜歯した方が良いのかの判断に迷った場合には、気軽にご相談ください。