親知らずの隣の歯が痛い理由とは?理由や対処法を解説

斜めや横向きに生えた親知らずは、隣接する歯を圧迫し、痛みや腫れ、さらには虫歯や炎症を引き起こすこともあります。

また、親知らずを抜いた後に隣の歯が痛むケースもあり、不安に感じる方も多いのではないでしょうか。

この記事では、親知らずが隣の歯に痛みを与える原因や、抜歯後の痛みの理由、そしてセルフケアや歯科での対応方法までをわかりやすく解説します。

親知らずが隣の歯に痛みを与える理由とは?

親知らずが原因で隣の歯に痛みが出ることは、珍しいことではありません。

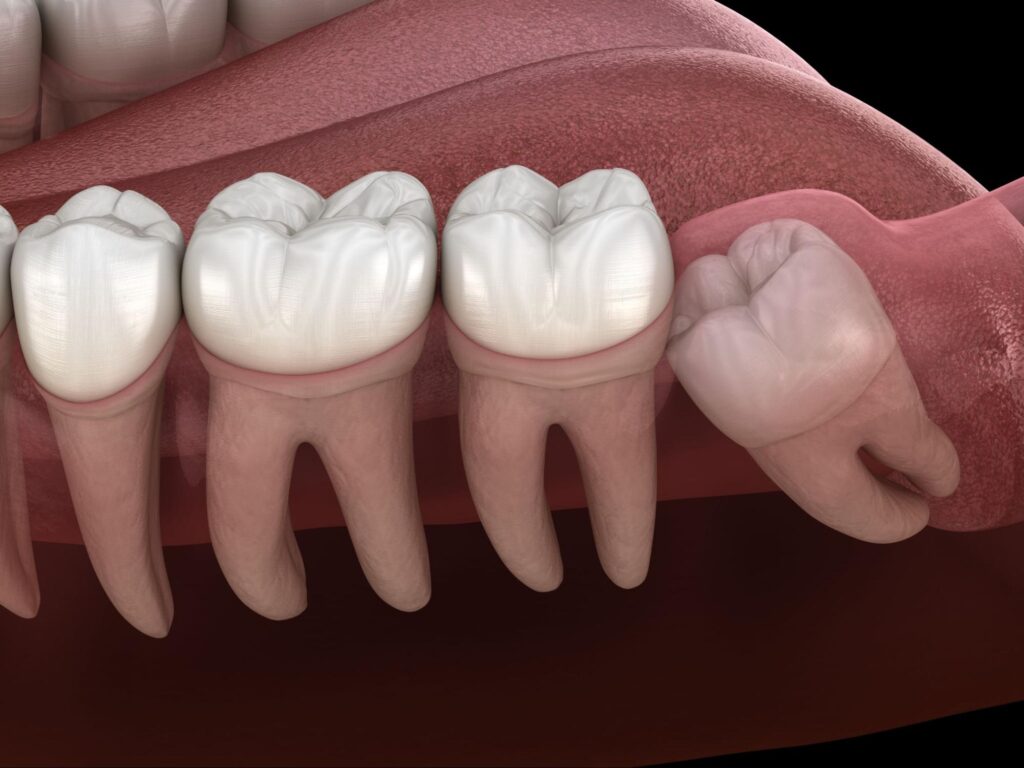

特に、まっすぐに生えずに横や斜めに生えることで、隣接する第二大臼歯に物理的な圧がかかり、神経を刺激したり、歯ぐきに炎症が起きたりすることがあります。

こうした圧力や炎症が積み重なることで、隣の歯に「ズキズキする」「押されるような感覚」などの痛みが生じます。

このような症状を放置すると、虫歯や歯周病に発展することもあるため、原因を正しく把握し、適切に対処することが大切です。

親知らずが斜め・横向きに生える影響

親知らずが斜めや横向きに生えていると、隣の歯に強い力が加わります。

この力が持続的に加わることで、歯の根に圧迫が起こり、痛みや違和感を覚えるようになります。

また、斜めに生えている親知らずの周囲には、歯垢や食べかすがたまり、炎症や感染が起きるリスクも高くなりやすいです。

結果として、親知らずだけでなく、隣接する歯にまで影響が及び、症状が悪化するケースも少なくありません。

このような場合、歯科医院で歯の角度や位置関係を確認することで、早期対処が可能です。

親知らずと第二大臼歯の位置関係

親知らずは、奥歯のさらに奥に生えるため、すぐ隣には第二大臼歯があります。

この親知らずが正常に生えていないと、第二大臼歯との間に隙間ができたり、逆に強く押し合ったりすることがあります。

その結果、第二大臼歯の歯根が圧迫されたり、虫歯になりやすくなったりする可能性があり、これが痛みの原因です。

特に、隣接面にブラシが届きにくくなることで、歯垢がたまりやすくなり、両方の歯がダメージを受けることもあります。

こうした位置関係は目視だけでは判断しづらいため、歯科医院での検査による正確な診断が重要です。

親知らず周囲の炎症(智歯周囲炎)による痛み

親知らずの周囲に炎症が起こる智歯周囲炎は、隣の歯にも痛みを感じさせる原因の1つです。

これは、親知らずの一部が歯ぐきに埋まっている半埋伏の状態でよく見られます。

食べかすや細菌が歯ぐきの隙間に入り込むと、腫れや膿が生じ、炎症が広がりやすいです。

この炎症が第二大臼歯の方向に進行すると、隣の歯までズキズキと痛むようになります。

症状が進行すると、口が開けにくくなる、発熱するなどの全身症状が出ることもあります。

このような状態になった場合は、速やかに歯科医院で治療を受けることが必要です。

抜歯後に隣の歯が痛むのはなぜ?

親知らずを抜いたのに、なぜか隣の歯が痛むというケースは少なくありません。

この痛みには、抜歯そのものが原因の一時的な刺激だけでなく、抜歯前からのダメージや術後のトラブルが関係していることもあります。

症状が一時的で軽ければ様子を見ることも可能ですが、数日経っても改善しない場合は注意が必要です。

放置すると痛みが悪化したり、感染が広がったりする恐れもあるため、適切な判断が重要です。

抜歯時の刺激や圧迫による一時的な痛み

抜歯時には器具の操作や歯の引き抜きによって、隣の歯やその周辺組織に一時的な圧力がかかります。

この物理的な刺激により、術後数日間は軽い痛みを感じることがあります。

特に硬いものを噛んだときや、口を大きく開けたときに違和感が出やすいのが特徴です。

このような痛みは通常2〜3日で軽減し、1週間以内には感じづらくなります。

もし痛みがそれ以上続く場合は、別の原因を疑い、歯科医院に相談するのが安心です。

隣の歯にダメージが及んでいたケース

抜歯前から親知らずが隣の歯を圧迫していた場合、第二大臼歯にダメージが残っていることがあります。

例えば、虫歯ができていたり、歯の根に小さなヒビが入っていたりすると、抜歯後も痛みが続く原因になります。

このような損傷は、レントゲンやCTなどの画像診断で確認可能です。

治療としては、虫歯の処置や根管治療が必要になることもあるため、痛みが続く場合は早めの受診が望ましいです。

ドライソケット・感染症などの術後トラブル

抜歯後の痛みが強く、時間が経ってもまったく治まらない場合は、ドライソケットや感染症を疑う必要があります。

ドライソケットとは、抜歯後にできるべき血のかさぶたが取れてしまい、骨がむき出しになる状態です。

この状態になると、激しい痛みが数日〜1週間以上続くことがあります。

また、細菌感染によって化膿し、隣の歯や歯ぐきにまで炎症が広がることもあります。

こうしたトラブルは自然には治らないため、早急に歯科医院で処置を受けることが重要です。

痛みがあるときの対処法とセルフケア

親知らずやその周囲に痛みを感じたとき、すぐに歯科医院に行けない場面もあるかもしれません。

そんなときには、適切なセルフケアで痛みを和らげることが可能です。

ただし、応急処置はあくまで一時的な対応であり、症状が続く場合は早めの受診が必要です。

以下では、痛みを軽減する方法と受診の判断基準、悪化させないための生活上の注意点を解説します。

応急処置としての市販薬や冷却方法

痛みが強いときには、市販の鎮痛薬を活用するのが有効です。

非ステロイド性消炎鎮痛薬(NSAIDs)は、痛みや炎症を抑える効果があります。

ただし、服用の際は、用法・用量を必ず守りましょう。

また、頬の外側から患部を冷やすことで、一時的に腫れや痛みを緩和する効果も期待できます。

長時間冷やしすぎると血行が悪くなり、逆効果となることもあるため、15〜20分を目安に冷却し、休憩を挟むことが大切です。

歯科医院受診の目安とタイミング

痛みが3日以上続く、痛みが日に日に強くなる、歯ぐきが腫れてきた、膿が出てきたなどの症状があれば、早めの受診が必要です。

特に発熱や口が開きにくいといった症状を伴う場合は、急性炎症や感染症が疑われます。

以下のような症状がある場合は、放置せず歯科を受診しましょう。

- 痛みがズキズキと波打つように続く

- 食事や会話に支障が出るほどの痛み

- 抜歯後1週間以上経っても痛みが引かない

「様子を見るべきか迷う」場合でも、まずは相談だけでもしておくと安心です。

痛みを悪化させない生活習慣の注意点

痛みがあるときは、無意識のうちに症状を悪化させる行動を取ってしまいがちです。

まず、患部で無理に噛まないようにし、できるだけ反対側で咀嚼しましょう。

また、喫煙やアルコールは血流を悪化させ、炎症を長引かせる原因になります。

刺激の強い食べ物(辛いもの・硬いもの)も避けた方が良いでしょう。

歯磨きはやさしく丁寧に行い、強くこすらない・傷つけないことが大切です。

こうした日常の工夫が、症状の悪化防止につながります。

抜歯が必要なケースとは?

親知らずの痛みが続く場合、「抜歯すべきかどうか」が大きな判断ポイントになります。

ただし、すべての親知らずが抜歯対象になるわけではありません。

以下では、歯科医が抜歯をすすめる代表的なケースを紹介します。

隣の歯へのダメージが大きい場合

親知らずが第二大臼歯に強い圧をかけている場合、その歯の根や骨にダメージが及んでいることがあります。

歯根が吸収されたり、炎症が広がったりしている場合には、親知らずを残すことで健康な歯を失うリスクが高まります。

このようなケースでは、隣の歯を守るためにも親知らずの抜歯が必要となる可能性が高いです。

レントゲンやCTで状況を確認しながら、早めの対応を検討しましょう。

繰り返す炎症や虫歯のリスクがある場合

親知らず周囲の清掃が難しいと、歯垢や食べかすがたまりやすく、虫歯や歯周炎の原因になります。

特に、一度炎症が起きた箇所は再発しやすく、何度も腫れる・痛むといった慢性的なトラブルにつながりやすいです。

このような状況が続く場合、抜歯によって炎症の根本原因を取り除くことが、再発防止の有効な手段になります。

再発の頻度が高い人は、早めに歯科医と相談することをおすすめします。

親知らずが完全に埋まっている場合の判断

完全に歯ぐきの中に埋まっている埋伏智歯(まいふくちし)は、一見すると問題がないように思えるかもしれません。

しかし、目に見えない場所で隣の歯を圧迫していたり、嚢胞(のうほう)などの病変ができていたりするリスクもあります。

このような状態では、CTなどの精密検査が判断材料となります。

症状がなくても、歯科医から抜歯をすすめられた場合は、そのリスクと必要性を十分に説明してもらい、納得の上で決断しましょう。

歯科医院での診断・治療の流れ

親知らずや隣の歯に痛みを感じたとき、歯科医院ではどのような診察や治療が行われるのでしょうか。

事前に流れを把握しておくことで、受診への不安が軽減されます。

以下では、診察から検査、必要に応じた専門医の紹介、そして治療後のフォローアップまでの流れを順を追って解説します。

レントゲンやCTによる親知らずの確認

歯科医院ではまず問診の後、レントゲンやCT撮影によって親知らずと隣接歯の状態を確認します。

レントゲンでは、親知らずの角度、歯根の形、第二大臼歯との接触状況などがわかります。

CTでは、神経や骨との位置関係まで立体的に把握できるため、より精密な診断が可能です。

これらの検査によって、痛みの原因が明確になり、治療方針を決定する重要な手がかりとなります。

治療後のフォローアップについて

抜歯や治療を行った後は、必要に応じて消毒や経過観察が行われます。

痛み止めや抗生物質が処方されることもあり、指示された通りに服用することが大切です。

腫れや痛みが長引く場合や、出血が止まらない場合は、再度の診察が必要です。

治療後も歯科医師の指導に従ってセルフケアを行い、不安な点があれば早めに相談しましょう。

まとめ

親知らずが原因で隣の歯に痛みが出るケースは決して珍しくありません。

特に、親知らずが斜めや横向きに生えている場合や、炎症が起こっている場合には、第二大臼歯に圧力や感染が及ぶことで痛みが発生します。

抜歯後にも痛みが残ることがありますが、それには一時的な刺激や、隠れたダメージ、術後トラブルなどさまざまな原因が考えられます。

大切なのは、痛みの原因を正しく把握し、放置せずに適切な対処を行うことです。

平山歯科医院では、親知らずやその隣の歯の状態を確認した上で、適切な治療法を提案しています。

「歯に少し違和感がある」と言った場合でも、放置せずに気軽にご相談ください。